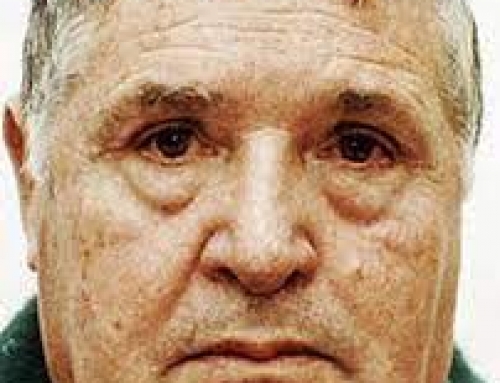

Francesco Messina Denaro era diventato il capo della provincia in una riunione, nel 1982, nella cantina messa gentilmente a disposizione dai cugini Salvo, a Salemi. Ed è stato un capo all’altezza della nostra fama e della nostra storia perché di lui non si è saputo nulla o quasi, fino alla morte; solo sospetti, solo si dice, solo qualche indagine. Figuratevi poi se qualcuno aveva il coraggio di andare a far mettere a verbale che Messina Denaro Francesco era capomafia.

Un maresciallo lo sentì un giorno, per capire cosa ci fosse di vero in quelle voci di paese, a Castelvetrano, e gli chiese: ma lei come vive? E lui: faccio il campiere, sono un pensionato. Altre volte andavano a cercarlo, e non lo trovavano. E siccome noi non avevamo paura di niente e di nessuno, ma solo un po’ di fastidio, perché tutti quei bussare a casa delle persone perbene, magari mentre stanno inghiottendo un poco di veleno o nella notte, sono cose che non si fanno, Matteo – che è stato sempre una bella penna, eh – scrive al comandante dei carabinieri di Castelvetrano per dirgli che è inutile che vengono a casa, o che convocano in caserma suo padre, perché è fuori per motivi di lavoro. Ai carabinieri tanto bastava.

Non sapevano che il padre era invece in casa, e aveva un nascondiglio. Si stava lì buono buono, quando lo cercavano. E non era neanche latitante. Avrebbe potuto assicutarli, carabinieri, poliziotti, e anche guardia di finanza, ma gli piaceva molto l’idea di non prenderli in giro. E poi, si sa, un nascondiglio fatto bene è anche un buon posto per riflettere.

A conoscerlo invece erano i tantissimi disperati che ogni giorno allungavano la fila davanti casa perché accontentasse i loro desideri: un figlio che non doveva partire militare, perché erano sue le uniche braccia del raccolto, un’altra figlia zita con uno che non si decideva a maritarla, un travaglio per un cugino fuori, un padre di famiglia che era troppo che stava in carcere.

Nell’85, poi, spuntò a Castelvetrano quel crasto di commissario, Calogero Germanà, che poi nel ’92 Matteo cercò di ammazzarlo. E gli fece lo sgarbo, a Don Ciccio: la perquisizione a casa. E poi aggiunse una spiata e fece due più due sulla troppa droga che girava dalle nostre parti – e che in effetti era così tanta che i nostri giri ormai avvenivano alla luce del sole. E alla fine, nel 1989, scrisse questo rapporto in cui arrivò alla conclusione che Francesco Messina Denaro era il capomafia della provincia di Trapani e il figlio Matteo «lo supporta nella sua azione criminale».

Non solo, capì pure che, quando avevamo fatta la guerra a Partanna, c’era Matteo a guidarci. Ma non bastò, perché quando nel ‘90 il dottore Borsellino chiese una misura di prevenzione per Messina Denaro, magari la libertà vigilata, un obbligo di firma, il Tribunale di Trapani decise con le quattro parole più belle che un mafioso possa sentirsi dire: «Non luogo a procedere».

La condanna per mafia è arrivata solo a Natale del ’92, quando tutto era già stato compiuto, e Don Ciccio era già latitante da un po’. Arrivò poi il battaglione dei pentiti, Di Maggio, Brusca, Di Matteo, La Barbera, Patti, Sinacori, Ferro, Milazzo, e chi ne ha più ne metta. Mutolo: «Francesco Messina Denaro era la persona più fidata di Riina». Brusca: «Mi ricordo le sue riunioni con i catanesi». Di Carlo: «Era il capo della provincia di Trapani». Le loro parole servivano non a dare giustizia, ma a costruire la leggenda.

Nel frattempo Don Ciccio si dette alla latitanza, se poi latitanza si può definire il fatto che stai nella casa accanto a quella dove stavi prima, nel tuo letto di malato, senza nessuno che ti viene a cercare, per ozio, per complicità, per rispetto.

Quando morì, avremmo voluto scrivere qualche elogio funebre, come fecero i familiari di Calogero Vizzini: «Nemico di tutte le ingiustizie, umile con gli umili, grande con i più grandi, dimostrò con le parole e con le opere che la mafia sua non fu delinquenza ma rispetto alla legge e difesa di ogni diritto e grandezza d’animo. Fu amore». Ma, ormai lo avete capito, a noi le pupiate non ci piacevano, per i vivi come per i morti. La megghiu parola e chiddra ca ’un si rice, e vale anche per gli elogi funebri.

E più di mille parole valse per noi la beffa finale, di fare trovare il corpo di Don Ciccio agli sbirri, già morto, freddo, muto e pronto per il suo funerale. Valeva più di tutto.